こんにちは、ちあきです。

今回は夫の体験談です!

先日、簿記3級に無事

合格することができました。

簿記について何も知らない私でしたが

1ヶ月の間、毎日1時間勉強し

合格することができました。

総勉強時間は31時間!

そこで今回は、簿記3級を

1ヶ月間で合格するために実践した、

・ポイント

を紹介します。

それではさっそくいきましょう!

\今回の記事は動画にもしてます/

【簿記3級】独学で合格する勉強方法

ポイントは全部で5つです。

①復習をこまめにする

私は、勉強する上で“復習”をすることが

1番大事だと思っています。

それはなぜか?

そう、

人間は忘れる生き物だから。

勉強して頑張って覚えたことも

時間が経てば忘れていきます。

勉強に限らず人間の脳は

(基本)忘れるようにできてます。

みなさんもこの忘れるというのを

経験したことがあるはずです。

例えば、学生時代を

思い出してみてください。

学校で受けた授業の内容は

時間が経つと忘れていましたよね?

忘れてしまうからこそ、

テスト1〜2週間前とかから

テスト勉強をしていたと思います。

もし、人間が1度覚えたことを

長いこと忘れないのであれば、

授業さえ受けていれば点数は取れます。

テスト直前の勉強なんて必要ありません。

なんならクラスのみんな同じ成績になります。

しかし、そんなことはありません笑

なぜなら、人間は忘れる生き物だから。

だから復習が大事なのです。

私は今回の簿記3級の勉強は

この復習にかなり時間を割きました。

ちなみに、復習が大事ってことすら

人間は忘れます!

なので、

復習

復習

復習

復習

復習

・

・

・

唱えてください笑

具体的に私がした復習の量は

後ほどご紹介します!

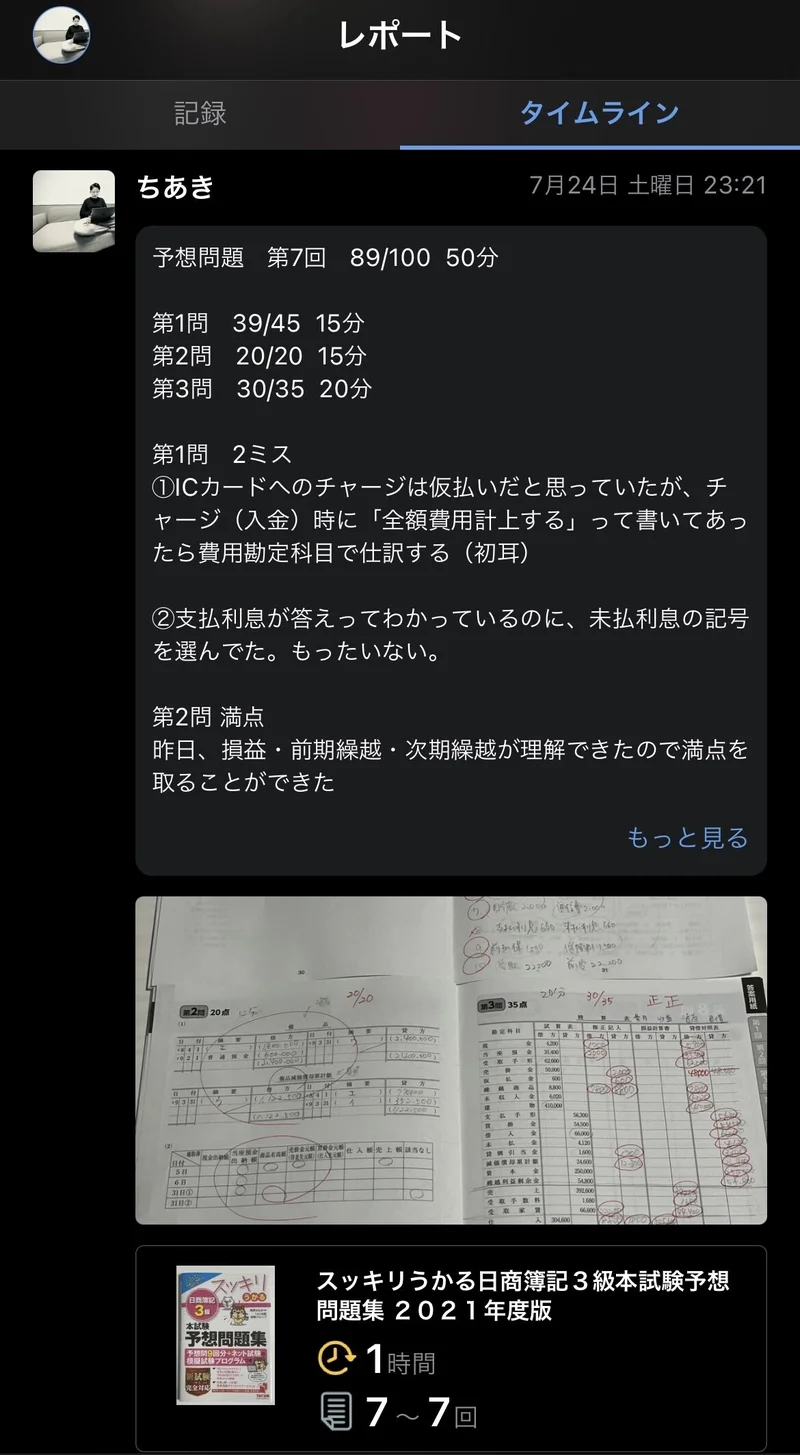

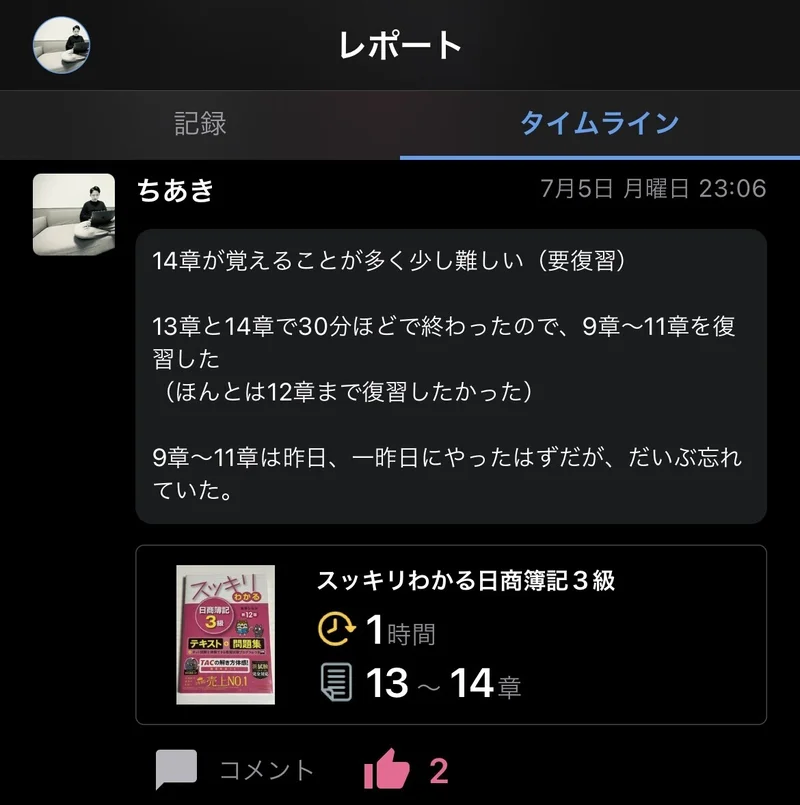

②記録をつける

毎日、勉強した内容・時間を

記録につけるようにしました。

私はスタディプラスを活用し

記録をしていました。

記録をつけることで、

自分の頑張りが視覚化できるので

モチベーション維持に繋がります。

当たり前ですが、勉強時間に関しては

やればやっただけ数字が増えます。

減ることはありません。

頑張って数字を積み上げると

サボるのがもったいなくなります。

せっかくここまでやってきたのに〜

って。

この仕組みを使いました。

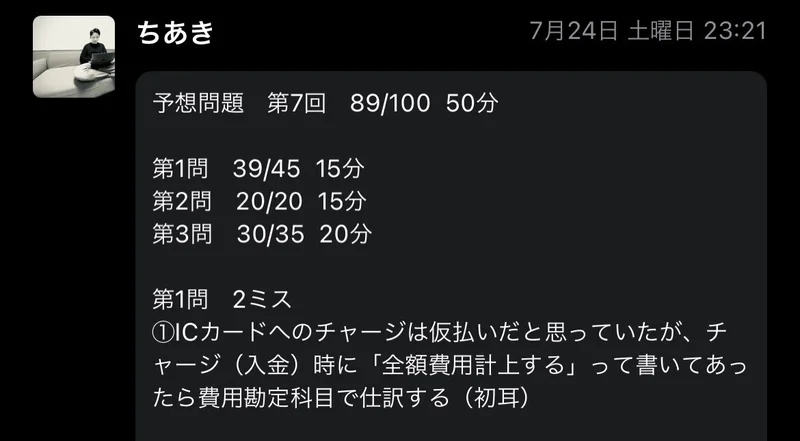

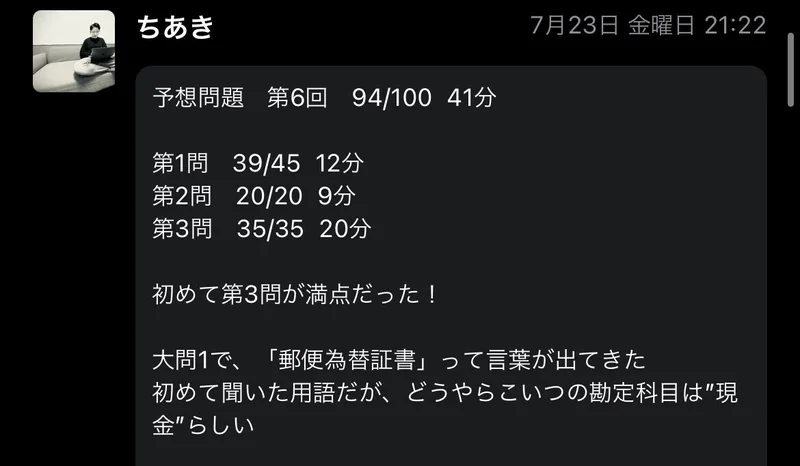

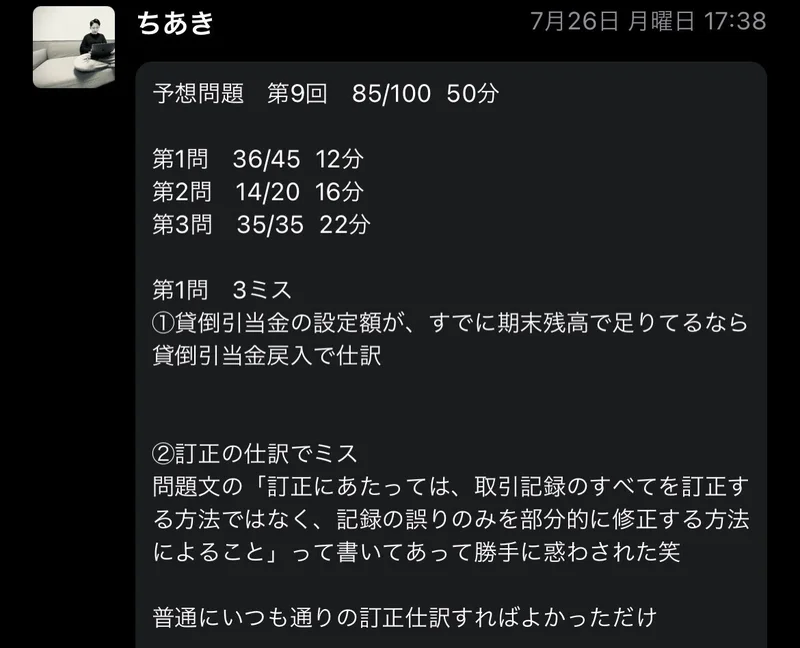

また、勉強時間・勉強内容だけでなく

予想問題などのテスト結果も

私は記録するようにしました。

③毎日勉強する

時間が取れる日にまとめて勉強をする

というやり方もあるかと思いますが、

私は毎日勉強しました。

「毎日1時間だけ」と決め、

1日のルーティンの中に

簿記の勉強を組み込みました。

寝る前の1時間って決めてたね!

また、簿記に関しては

前の単元の内容を使うこともあるので

毎日勉強することで、

あ、これ昨日出てきたやつ!

ってなって復習にもなりました。

なので、毎日やることは

かなり意味があるのではないかと思います。

ただ、ここまで読んで、

みなさんこう思ったはずです。

お前は会社員じゃなくて

パート主夫だからできたんだろ!

って。

たしかに、私も会社員だったら

毎日1時間取れたかというと正直微妙です。

なので

仕事あるし毎日1時間は

きついな・・

って人は1時間じゃなくてもいいと思います。

5分でも10分でも、

毎日やることに意味があると思います。

その場合(短い時間の場合)の勉強は、

前日までの復習をするのがおすすめです。

復習は、新しい単元を勉強するより

簡単に取りかかれますしね!

時間は取れるけど

毎日は大変そう・・

って人は、まず3日でいいので

毎日やってみましょう。

(もちろんその時も記録はつけて欲しい)

毎日だからハードルが高く感じるのです。

3日ならできそうじゃないですか?

3日できたらまた3日、

また3日できたらまた3日、

これをたった10回繰り返せば1ヶ月です。

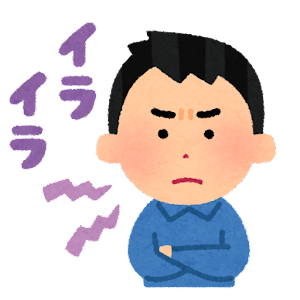

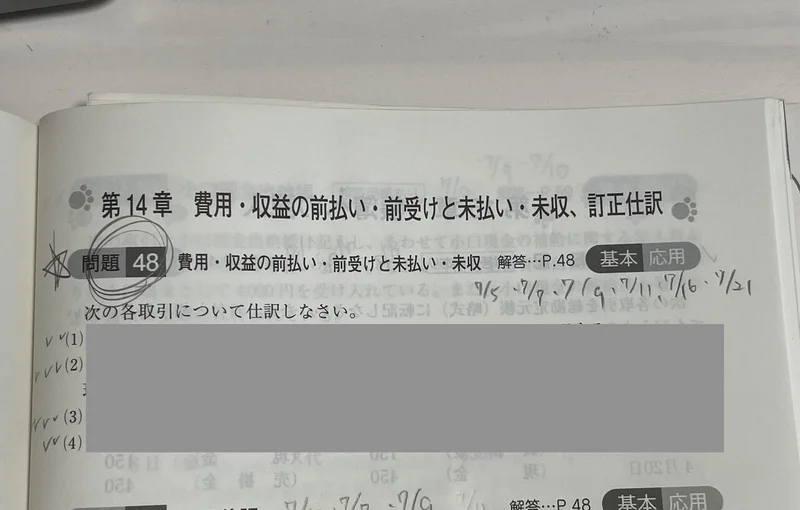

④できない問題に印をつける

勉強していく中で、演習問題や

予想問題なども解いていきますよね。

その際、できなかった問題や

苦手だな〜と思った問題は

印をつけていきました。

こんな感じ。

こうやって印をつけておくことで

効率よく復習ができます。

先程も書きましたが

人は忘れる生き物です。

自分がどこを間違えたかも

忘れてしまいます・・

なので印をつけておきましょう!

もちろん、印をつけずに、復習の際

全部の問題を復習するのもありです◎

しかし、学習範囲が増えれば増えるほど

復習しなくてはいけない範囲も増えます。

なので、効率よく復習するためにも

印をつけて勉強しました。

ちなみに復習するときに

再度問題を解くのですが

もしまた間違えたら印を増やします。

さっきの画像の(2)みたいに!

印がたくさんついている問題は

パッと見で自分が苦手な問題だと分かるので

試験当日の直前などに復習しました。

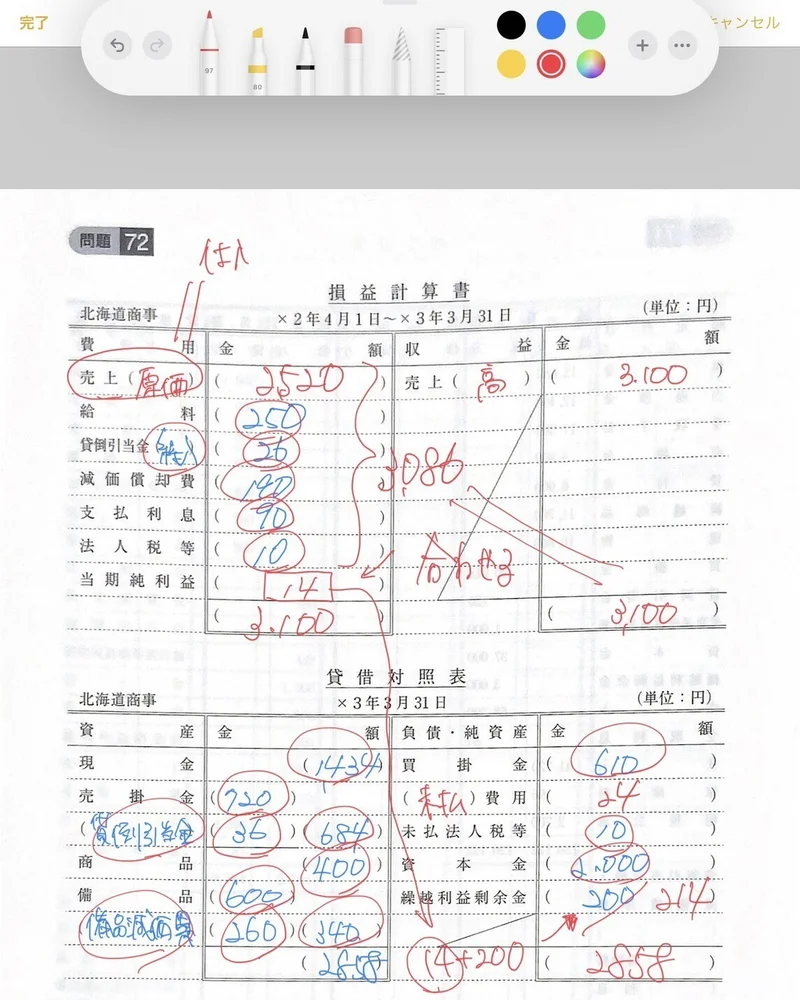

⑤ノートに解く

問題を解く時は必ず

ノートに書くようにしました。

理由は、何度も解きたいからです。

問題集に直接解答を書き込んでしまったら

1回しか解けません。

なのでノートに解き、

何度も解けるようにしました。

でも簿記って、表に

書き込むこともあるよね?

そういうときはどうするの?

その際は、私はiPadのメモアプリで

解答用紙をスキャンして

そこに解答を書いていました。

もしiPadがなかったら、コンビニなどで

解答用紙を印刷してたと思います。

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

以上、5つが私が実践した勉強方法です。

今回紹介した勉強方法は

簿記以外でも使えると思います!

ちなみに夫は簿記2級も

勉強中です。

簿記2級が受かったら

FPも取りたいな〜

それらの勉強の際も、今回紹介した

勉強方法を実践する予定です。

>>簿記2級の合格体験記はこちら

1ヶ月のスケジュール

続いては私が簿記を勉強した際の

1ヶ月のスケジュールです。

と、その前に。

私が使っていたテキストはこちら!

今回紹介するスケジュールは、

こちらの参考書の場合の計画になります。

2021年度版のテキストの内容で

作成したスケジュールであることを

ご了承ください。

先程紹介した5つの勉強方法を踏まえて、

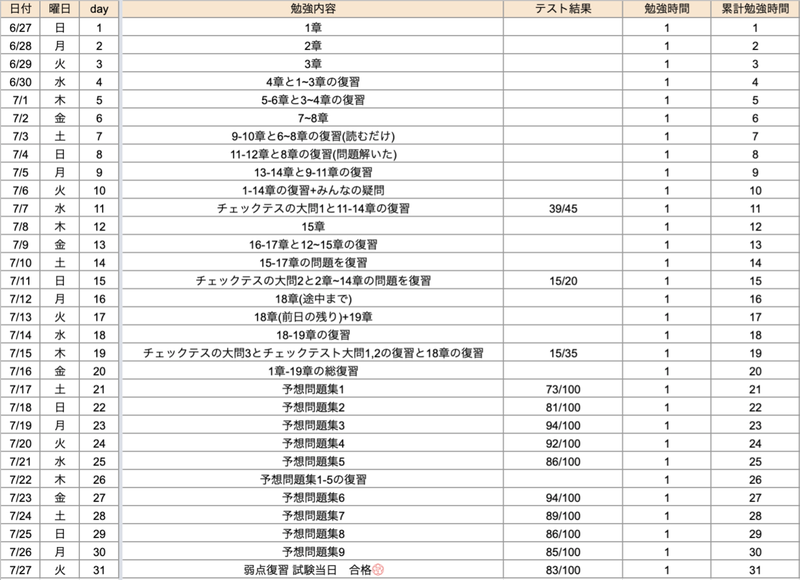

私が実践した勉強スケジュールはこちら!

こんな感じでスタディプラスだけでなく

スプレッドシートにも記録をつけました。

見てわかるように、

かなり復習の回数を入れています。

みなさんの想像より少なかったら

すみません・・笑

最初は1日1章ずつと考えていましたが

やっていくうちに簿記のルールが理解でき、

結果ペースを上げることができました。

ちなみに、復習で解いた際は

問題集にも日付を記載しました。

1番苦戦した単元だとこんな感じです↑

ちなみに「毎日1時間勉強」言いましたが

章ごとにキリよく勉強すると時間が余ります。

例えば、新しい単元を勉強し

40分で終わってしまうこともあります。

そんな日でも、

「キリが良いし今日は40分で終わり」

ではなく、

「余った20分は復習しよう」

といった感じで必ず1時間勉強していました。

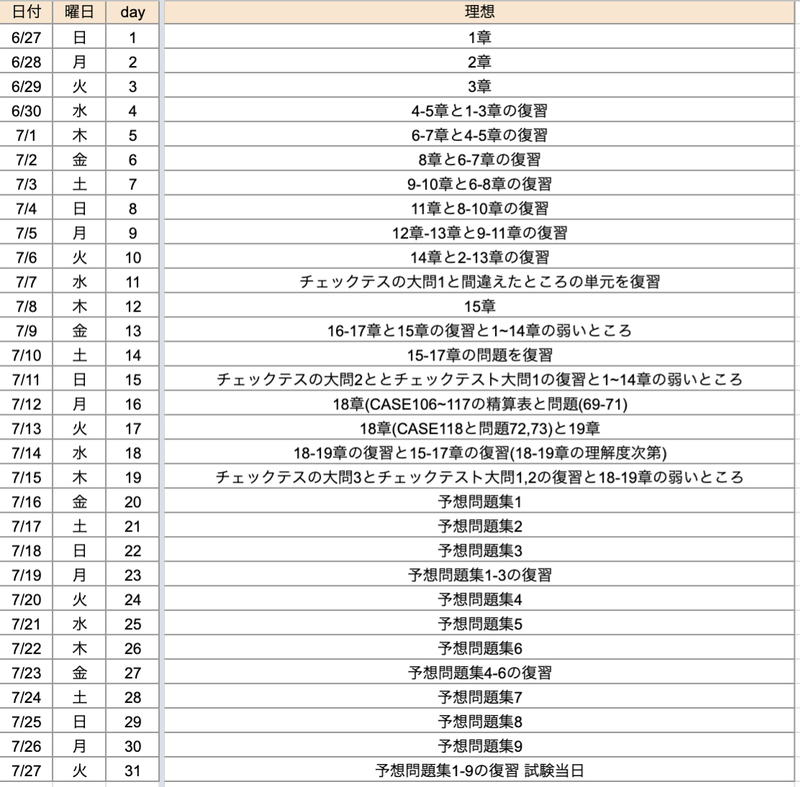

ところで先程載せたスケジュールは

私が実際にやったものですが、

もっとこうしとけば良かった〜

って思う部分も正直あります。

それも踏まえて組んだ

“理想のスケジュール”はこちら!

毎日1時間、このペースでやれば

簿記3級を1ヶ月で合格することは

可能だと思います。

人によって違います。

ですので、このペースでやれば

必ず合格するわけではありません。

それではここからは、

簿記3級を勉強する上で

抑えておきたいポイントを紹介します。

これは私が実際に勉強してみて

感じたことです。

簿記3級のポイント

①仕訳が命

簿記を勉強すると最初に

仕訳(しわけ)を学びます。

私が使ったスッキリわかるのテキストでは

1章から14章までが仕訳の学習です。

これが超大事!

これがちゃんとできてると、

15章から19章がスムーズにいきます。

なんならこの記事を書いてる今、

簿記2級を勉強しているのですが、

結局やっていることは仕訳であり、

3級の内容がかなり重要だと感じます。

ちなみに仕訳とは何かを簡単に説明すると、

記録すること。

例1)

商品100円を仕入れて代金は現金で支払った

この取引を仕訳すると・・・

こうなります!

例2)

商品200を売り上げ、代金は掛けとした

この取引を仕訳すると・・・

こうなりますね。

()の中を勘定科目と言います。

この仕訳が試験の第1問に出題され

なんと45点分も出題されます。

(問題数は15題))

つまりこの仕訳(参考書の1章〜14章)を

ちゃんとマスターすれば、

45点も取ることができます!

※まあ、そうは書きましたが

私は予想問題でも本番でも

第1問が満点だったことは

1度もありません・・笑

だいたい1ミスか2ミスでした。

②借方貸方の合計は同じになる

先程、仕訳の例を出しました。

真ん中の | ←こいつで区切っていますが

|←これの左側の(売掛金)200が借方

|←これの右側の(売上)200が貸方

(詳しくは勉強すれば最初の方に学べる)

まあ細かいことは置いといて、ポイントは、

借方と貸方は合計の数字が同じになる

ってことです!

これだけ知ってるだけでも

だいぶラクになるはずです。

仕訳以外にも

損益計算書や貸借対照表でも

借方(左)と貸方(右)の合計は同じなので

覚えておくと良いでしょう◎

③1周目は完璧にやらなくてもOK

簿記を勉強するときは、

完璧に理解していなくても

次の章に進んで良いと思ってます。

復習を何度も繰り返し

予想問題を解いていくうちに

段々と定着していくからです。

知らない単語がたくさん出てきますが

これも毎日勉強して復習していたら

自然と覚えていきます。

私の場合、予想問題を解くようになってから

それまで学習した内容の理解が

より深まりました。

あ〜、テキストでやったこの範囲は

こういうことだったんだ!

って感じで点と点が線になりました。

あとは先程も例に出した

(売掛金)や(仕入)などの勘定科目。

これもすぐに覚えられなくても

焦らなくていいです。

当日の試験は選択式になってますし

何度も言っててうるさいですが

復習してたら嫌でも覚えます。

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

では、ここからは予想問題に関する内容です。

まずは、予想問題を買う必要はあるのか?

ということから。

予想問題は必要か?

予想問題集を購入し実際に解いて思ったのは、

絶対買っといた方が良い!

ということです。

理由は3つ。

理由①試験形式が変わったから

2021年度から試験形式が変わりました。

よって、今までの過去問は

形式が違うので練習になりません。

(※意味がないことはない)

なので、試験がどういうものか知るためにも

やったほうが良いと思います。

理由②いろんなパターンの問題に出会える

予想問題集には、テキストにはない

細かいことも出題されるので

かなり勉強になりました。

予想問題を解いて学んだこと↓

こんな感じで初耳な単語や

見たことない問題が出てきました。

ちなみに、こういった問題に出くわしたときに

こんなの知らねーし。

やる気失くすわ〜

とか、

全然できない。難しいから無理!

と思うのではなく、

こういうパターンもあるのか!

なるほど、これでまた1つ

賢くなっちゃったぜ!

って思いましょう◎

理由③予想問題が復習になる

予想問題は簿記3級の全範囲からの出題。

(多少出題に偏りはありますが)

なので「予想問題を解く=全範囲の復習」。

毎日予想問題を解いていくと

勝手に解法を覚えていきます。

「あ、これ前回も出た!」

って感じで。

だから合格する可能性を少しでも上げるために

予想問題はやっておいたほうが良いです。

それでは最後に、予想問題を解くときに

私が意識していたポイントをご紹介。

予想問題集を解く際のポイント

①制限時間50分で解く

実際の試験時間は60分ですが、

予想問題は50分以内で解くようにしました。

意外とそんなに

難しいことではなかった!

制限時間を短くして練習することで

試験本番は時間に焦ることなく

余裕を持って解くことができました。

ちなみに私の時間配分は以下です。

第1問 12分以内

第2問 13分以内

第3問 25分以内

だいたい第1問と第2問は

10〜12分で終わるので

余った時間を第3問に回してました。

②間違えても落ち込まない

間違えてしまったり

70点に届かなかったりしても

落ち込む必要はありません。

解説を読んで理解すればOK!

もし解説を読んでも分からなければ

もう1度テキストに戻ればOKです。

勉強方法のところでも書いた

『間違えた問題に印をつける』を

ここでもやりましょう。

そして、間違えた問題は

必ず復習しましょう!

できなかった問題は

試験当日までにできるようになれば

それで良いんです。

③第1問と第3問で7割取るつもりで解く

やってみて思ったのは、

仕訳をしっかり理解していれば

第1問と第3問は安定して点数が取れます。

ということで、ここで7割(合格点)

を取れるようにしましょう!

第1問と第3問は間違えたとしても

1ミスまで、というつもりで。

ちなみに私は試験本番、

第1問 39点(2ミス)

第3問 32点(1ミス)

で、71点でした。

また、予想問題を振り返ってみても

9回解いたうち(最初の2回を除き)

7回で7割を超えてました。

ここで7割(合格点)を取れると

合格可能性はかなり上がると思います!

ちなみに私は予想問題を始めるまで

第3問の内容を完全には理解できて

なかったです・・(参考書でいう15章以降)

しかし、予想問題を2回分解いたあたりで

解き方を把握することができ、

点数が安定して取れるようになりました。

予想問題、ありがとう!

さいごに

ここまで、長い記事にお付き合いいただき

ありがとうございました。

この記事が少しでも参考になれば嬉しいです!

なにか質問等がありましたら、

YouTubeのコメント欄からお願いします。

お答えできる範囲でお答えいたします。

\使っていたテキスト/

参考書での独学が心配な方は

KindleUnlimitedの1ヶ月の無料体験で

ふくしまさんを活用するのがいいかもです!

\試験当日のvlog/